在从“考学校”到“选未来”的教育转向中,我们开始探索从“课程”到“学程”的转变。“学程”模式是可选择:让学生成为课程的“组合者”;有素养:让知识学习扎根真实情境;易评估:让成长看得见、可调整。当学生能自主组合跑道(可选择),在真实情境中生长素养(有素养),在闭环评估中迭代成长(易评估),他们自然会找到“人之为人”的不可替代性。

今年高考志愿填报季,我发现一个耐人寻味的变化:过去家长问“620分能上哪所大学”,现在却问“学什么专业不会被AI替代”。我的回答是:“所有专业都可能被替代,也都不可能被替代——关键在于能否彰显人之为人的特性。”这个转变背后,是社会对教育本质的追问:我们的学校能否跳出“分数导向”的惯性,真正培养学生面向未来的核心素养?

拉丁语中,“课程”(curriculum)原意是“跑道”。但工业革命以来,这条跑道逐渐变成标准化的单行道——学生朝着同一个终点奔跑,却在踏入社会后发现世界需要的是多元能力。在从“考学校”到“选未来”的教育转向中,我们开始探索从“课程”到“学程”的转变:不再为学生预设固定跑道,而是提供可组合的“课程模块”,让他们成为自己成长路径的设计师。

一、可选择:让学生成为课程的“组合者”

(一)从“配餐制”到“自助餐”的课程革命

在飞机上选餐时,我曾问空姐:“能否将鸡肉、猪肉、饭、面分开,让乘客自己组合?”这个“异想天开”的需求,恰是教育该有的样子——学生不应被动接受“鸡肉饭配鸡肉、猪肉面配猪肉”的固化安排,而应有权根据自己的学习兴趣和目标来组合课程。

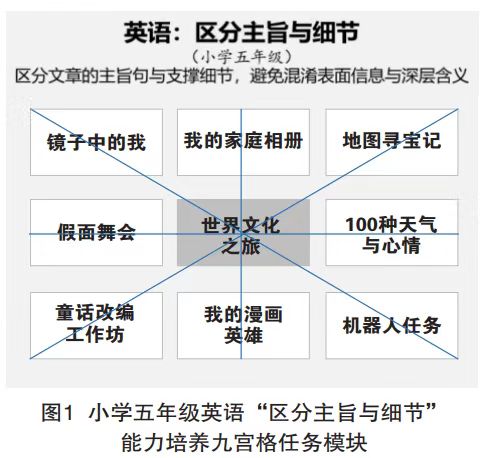

以小学五年级英语“区分主旨与细节”能力培养为例(图1),我们设计了九宫格任务模块:中间“世界文化之旅”为必选,学生需选择一条直线上的三个模块(如“镜子中的我—世界文化之旅—机器人任务”),既确保能力目标全覆盖,又保留个性化路径。

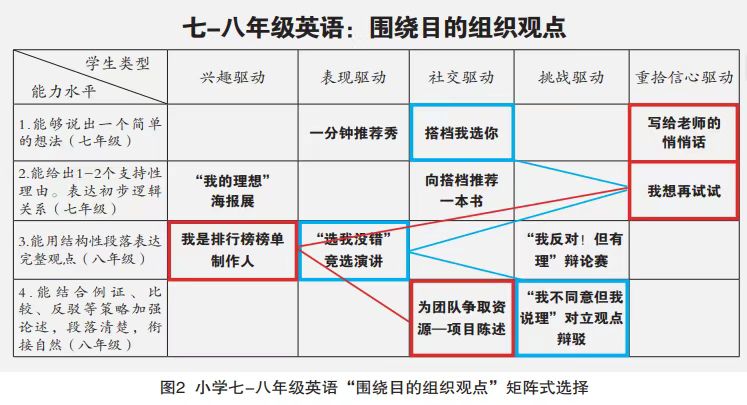

到了七—八年级,进阶为矩阵式选择(图2):11个任务按“能力水平”和“动机类型”分类,学生可像搭积木一样组合(如“为团队争取资源—项目陈述”与“‘我反对!但有理’辩论赛”组合),形成其专属学习路径。

(二)从“固定跑道”到“动态模块”的实践突破

过去,我们见过太多“被课程耽误”的学生,比如,独立音乐人王凯基整天泡在录音棚却没有系统支持,媒体音乐人陈仲媚自发承担校园活动的音视频制作却缺乏专业引导,音乐制作人吴汉霄更像个“经纪人”,清楚每个同学的才艺,却没有课程教他如何统筹资源、策划演出。这让我们意识到:学校的责任不是提供“标准化课程包”,而是搭建“可组合模块库”。

在北京第一实验学校,我们将课程拆分为6周、12周、18周的动态模块:小学三、四年级以6周模块为主(32个选择),鼓励学生广泛尝试(如戏剧、书法、编程);五、六年级开始出现12周模块,学生逐渐聚焦兴趣(如可连续选两个“漫画创作”模块);中学阶段则以18周模块为主,支持学生在逐渐发现自己的优势之后,进行持续深度探索。

北京第一实验学校有一批“创业公司”。这个“创业公司”不是一般的活动,而是课程。其中有一个面向七至九年级学生的“造船公司”,就是面向市场,把船造出来,再卖掉。最初我们按“买材料→建模→制造→销售”线性设计,结果船造好了卖不出去——渔民怎么会相信15岁孩子造的船能下海?后来我们把课程拆成独立模块:学生可以在建模时同步选修“商学营销”,邀请渔民全程监督(从设计草图到材料选择),甚至在制造阶段穿插“材料力学”短期课。有个“造船公司”小组在建模时就拉来村里的老渔民当“客户顾问”,每周汇报进度——这就是“动态组合”的力量:学生学会了“什么时候该选什么课”,而不是被动跟着课程表走。

还有些课程必须间歇性开设:学生在七年级学习6周“剧本创作”后,八年级停一年,让学生沉淀反思,九年级再开设两个6周模块“舞台呈现”,将剧本搬上舞台。这种“学习—沉淀—再学习”的模式,就像农民种地时的“休耕养地”,反而可以让知识扎根更深。正如教育家艾维斯塔所说:“每个学生都可以学习,只是不会在同一天学会,更不会用相同的方式学会。”学程模式正是给了学生“按自己节奏成长”的权利。

二、有素养:让知识学习扎根真实情境

(一)从“知识灌输”到“素养生长”的任务设计

传统作业常停留在“回忆与再现”层面,比如语文二年级上册《大禹治水》的作业要求:“按提示讲讲大禹治水的故事。”我们将其改造为:“班上你的一位好朋友生病误课了,你很担心他会跟不上,因为你知道他语文理解能力一般,请你录制一个音频给他讲解大禹治水的故事及其作业,希望他能够跟上学习进度。”这个任务不仅要求学生掌握故事内容(知识),更需要同理心、表达力和问题解决能力(素养),真实的学习任务=知识+能力+情境。

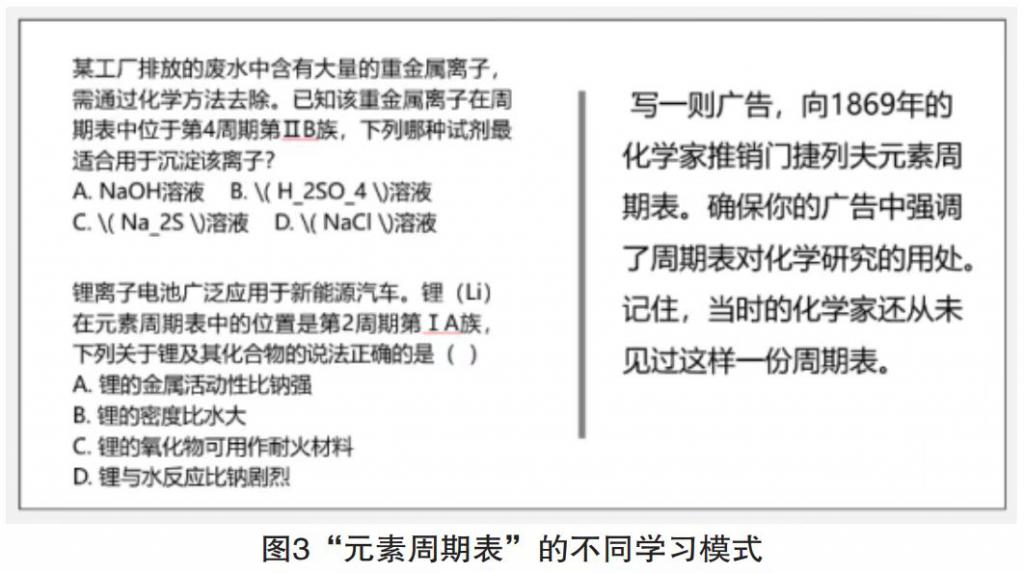

再如化学课上的“元素周期表”,与其用图3左侧中的试题考查学生,不如这样设计任务:“向1869年的化学家推销门捷列夫周期表,强调其对化学研究的价值。”学生需理解周期表的核心逻辑(知识),并用历史视角构建说服力(能力),在“说服他人”的情境中自然生长素养。

(二)以“育人”为核心的课程整合

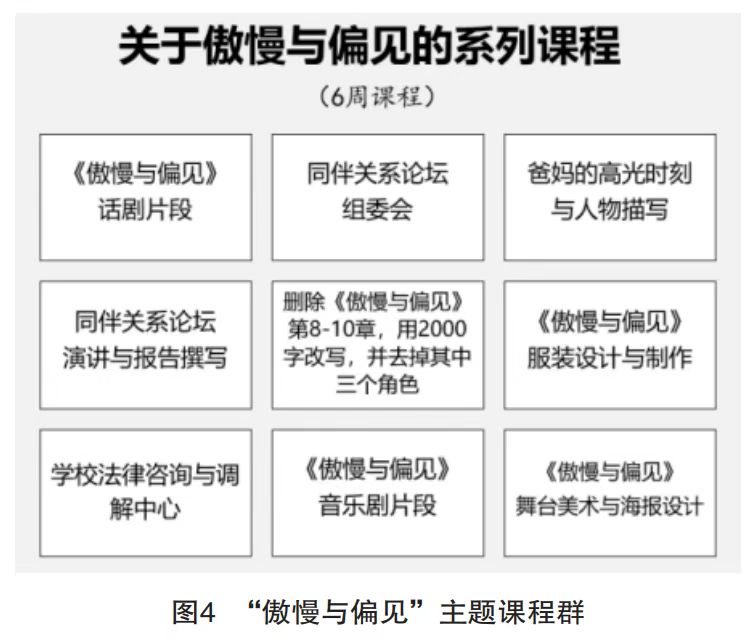

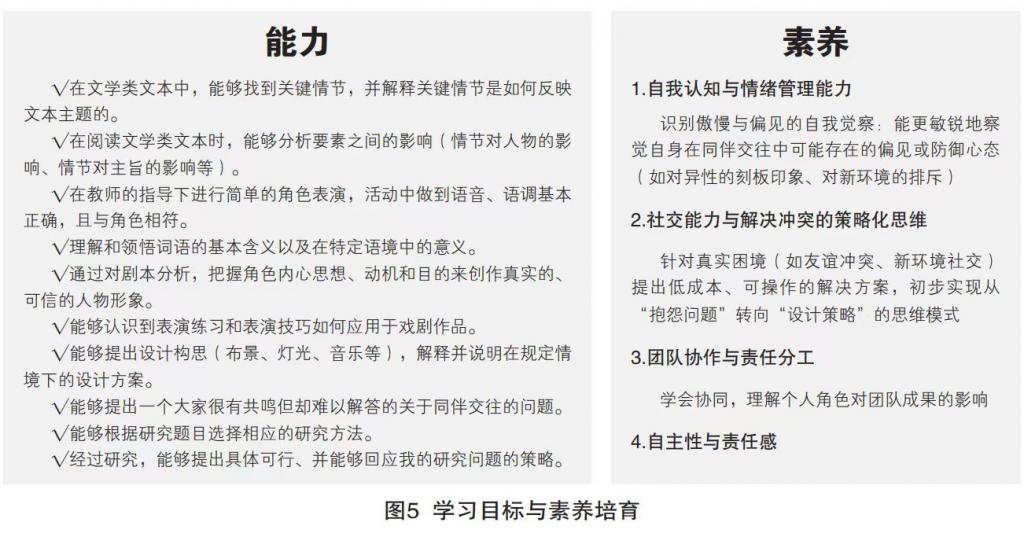

七、八年级,是青春期学生滋生傲慢与偏见的敏感期。我们在七年级下学期至八年级设计了“傲慢与偏见”主题课程群(图4),包含9个模块(如“跨文化沟通中的偏见”“媒体报道的客观性分析”等),学生需从中选择2个(中心模块为必选)。无论选择哪两个,都能覆盖图5中的素养——正如我们常说的“不育人,无法教书。”每个学科的知识点,都应成为素养生长的土壤。

三、易评估:让成长看得见、可调整

(一)从“学期终考”到“六周闭环”的评估革新

过去,阅读能力、实验能力等常因“难以短期评估”被忽视。学程模式将课程拆分为6周闭环:每个模块聚焦1-2个具体能力(如“故事山”写作课训练叙事结构,“人物三面描写”课提升刻画能力),第六周通过“自我评估+教师反馈”形成闭环。

例如,“午间音乐会演出”课程,评估标准是“观众停留人数”——学生必须研究听众偏好(同理心)、设计演出方案(创造力)、现场互动(沟通力),这些素养在观众的真实反馈中得以自然提升。“狂欢节策划与组织”课程,学生负责策划和组织狂欢节,活动结束之后,全校师生的投票就是对这个课程的评估。再如,“Yearbook出版社”,学校安排基本的经费购买他们出版的书,但是有评分表,卖出多少书,卖了多少给师生或家长,这也是一个评估。又如“学校电子产品维修公司”课程,学生的“工资”由基本工资(参与度)、维修量(技能)、客户评价(服务意识)构成,社会化评估让学生能力成长有了量化标尺。

(二)从“被动等待”到“主动迭代”的学习闭环

三学段制(每学期分3个6周学段)让学生拥有“试错—调整”的主动权:若第一学段选了“机器人任务”发现不感兴趣,第二学段可改选“漫画英雄创作”;若“造船公司”课程因线性设计卖不出船,下一学段可调整为“建模时同步选修营销课”。这种动态调整机制,让学习真正适配每个学生的成长节奏。

教育的终极答案,藏在学生的选择权里。回到开头的问题:“学什么专业不会被AI替代?”答案或许就藏在学程模式中——当学生能自主组合跑道(可选择),在真实情境中生长素养(有素养),在闭环评估中迭代成长(易评估),他们自然会找到“人之为人”的不可替代性。

教育不是为学生铺设“完美跑道”,而是帮他们成为“优秀的跑道设计师”。从课程到学程,我们走的每一步,都是让教育回归本质:培养“会选择、有温度、能创造”的完整的人。

作者:李希贵,北京第一实验学校校长。

文章来源于《基础教育课程》杂志2025年第9期,